みなさま、こんにちは。迅技術経営の高稲です。

2018年6月に参院本議会で可決・成立した「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」が、今年4月から施行されます。

同法は、雇用対策法、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、労働者派遣法等の「働き方」に関連する法律の改正を行うものとなっています。

代表的な改正として、労働時間に関する上限規制と罰則の導入、勤務間インターバル制度のガイドライン設定、同一労働同一賃金の義務化、などが挙げられます。

「働き方改革」の背景と目的

ここ数年、「働き方改革」は一種ブームとなり、関連する記事が毎日のように報道されるようになりました。

「働き方改革」の必要性については、日本の「労働生産性」の低さが根拠として挙げられる傾向にあります。

「労働生産性」とは、労働投入に対して、どのくらいの成果を生み出せたか(産出量)を測る指標です。

ここでいう労働投入は、労働者の数や労働者が費やした時間が該当します。

産出量には、生産量や販売額、付加価値額などがあてはまるでしょう。

インプットに対してどれくらいのアウトプットがあったかを割り出し、少ないインプットで多くのアウトプットがあるのが理想とされています。

日本の時間当たり労働生産性は47.5ドルで、OECD加盟36カ国中20位という統計になっています。

OECDデータに基づく2017年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は、47.5ドル(4,733円/購買力平価換算)で、主要先進7カ国でみると、1970年以降、最下位の状況が続いているようです。

【出典:公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較」】

https://www.jpc-net.jp/intl_comparison/intl_comparison_2018.pdf

しかしながら、「働き方改革」の議論においては、労働投入をこれまでより抑えつつ、これまで通り、あるいはそれ以上の産出量を実現するということよりも、特に長時間労働の是正やワークライフバランスの実現のみに主眼が置かれているように感じられます。

少子高齢化による生産年齢人口の減少が続く日本において、年齢や性別を問わず「働こう」という意欲のある人を取り込み所得や税収を増やすための政策としては、その必要性は理解できるものでもあります。

「働き方改革」で見落とされている「働きがい」

労働生産性に低さを根拠に「働きやすさ」を追求し始めた日本ですが、実は「働きがい」の指標も他の先進国の後塵を拝しているようです。

世界中で「働きがいのある会社」の調査・分析をしているGreat Place To Work(GPTW)のデータでは、日本企業は「働きがい」という点において世界標準からはかなり立ち後れていることがわかります。

【出典:Great Place To Work “2018 World’s Best Multinational Workplaces”】http://www.greatplacetowork.net/best-companies/worlds-best-multinationals/the-list

※英語サイト

GPTWの調査・分析は大企業に関してのデータですが、中小企業においては尚のこと「働きがい」が実現されているところは少ないのではないかと思います。

先日支援先の経営者の方のお話で印象的なものがありました。

「働き方改革が広がった頃から、権利ばかりを主張し成果への関心が低下する従業員が出始めた」というエピソードです。

このように、せっかく「働き方改革」に取り組んだのに、実際には、従業員の「働きがい」が一向に上がっていないということがままあることは危惧すべき事実です。

そこで、我が国の中小企業が、「働きやすさ」だけでなく「働きがい」を両立するにはどうしたらいいのか、理論的な視点を踏まえ考えてみることにします。

満足と不満足は表裏一体ではない!?

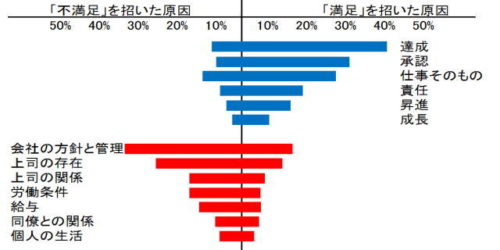

米国の心理学者F.ハーズバーグは、職場で従業員の不満足につながる要因(衛生要因)と、満足度を上げる要因(動機付け要因)が表裏一体ではなく別物であるとした「二要因理論」を提唱しました。

人間には2種類の欲求があり、「苦痛を避けようとする動物的な欲求」と、「心理的に成長しようとする人間的欲求」という別々の欲求があるとし、「二要因理論」はこの考え方を元にしています。

「二要因理論」では、職場における満足・不満足に関わる要因を「衛生要因」と「動機付け要因」に分け説明しています。

「衛生要因」は、会社の方針と管理、監督、身分、作業環境、安全、給与などを指し、これは「働きやすさ」と関係するものと言えます。

一方、「動機付け要因」は、仕事そのもの、達成、承認、責任、成長の可能性などで、「働きがい」と関係するものになります。

そして、ハーズバーグの理論によると、衛生要因をいくら整えても、不満足の解消になるだけで、満足度向上にはあまりつながらないとされています。

つまり、「苦痛を避けようとする動物的な欲求」をいかに充足しても、人間は不満足感が減少するだけで積極的な満足感を増加させることはないということ。

こうして考えてみると、現在進められている「働き方改革」の多くは、ハーズバーグの言う「衛生要因」ばかりに焦点が当てられ、「動機付け要因」の観点からの改革が欠けているとも言えますね。

「働きがい」や「動機付け」のために会社ができることは?

「働き方改革」が「衛生要因」にしか効かないとなると、「働き甲斐」の源泉である「動機づけ要因」を刺激するにはどのような考え方が有効なのでしょうか。

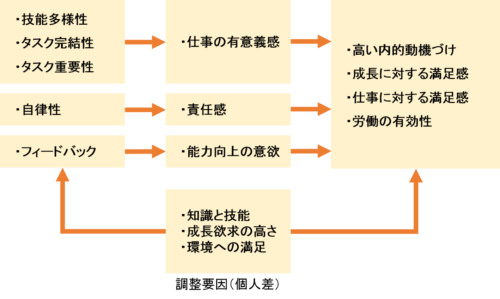

「動機づけ要因」に特化したモチベーション研究として、心理学者のハックマンと、経営学者のオルダムによって発表された「職務特性モデル」があります。

モデルを簡単に説明すると、5つの職務特性が、従業員に3つの心理状態を生み出し、その結果が成果やモチベーションに影響するというものです。

それぞれの項目を少し細かく見ていきます。

<5つの職務特性について>

5つの項目を平たく説明すると以下のようになります。

①技能多様性

その仕事を行うにあたって、どの程度多様な知識や技能を必要とするか、という視点です。

単純で工夫のしようがない作業を繰り返すことに苦痛を感じられたことがあるのではないでしょうか。

必要となる知識や技能の幅が広いほど、従業員にとっての仕事の有意義感が高まり、やる気を発揮できるとされています。

②タスク完結性

仕事の最初から最後まで一貫性を持って関われるか、という視点です。

例えば、見込み顧客に電話でアポイントを取る仕事を想像してみます。

電話をかけ、アポイントを取っただけで成果が現れるわけではなく、実際に商談し、提案・プレゼンを実施、顧客からの要望を調整し受注した後、製品やサービスを提供して初めて成果と言えます。

こうして仕事の「始まり」から「完結」までの流れ全てに関わることができれば、単調な仕事にも意味を感じられるようになります。

③タスク重要性

その仕事が他人の生活や仕事に重大な影響をもたらすかどうかという視点です。

電話でアポイントを取ることは、新規顧客への営業の第一ステップとしてとても重要な仕事です。

しかし、職場の上長や他部署から「テレアポは誰にでもできる単純な仕事だ」と見下されていたらどうでしょうか。

逆に「テレアポ部隊のおかげで売上が確保できている」と重要視されていたらどうでしょうか。

自分が「重要な仕事をしている」と思えた時、自己重要感が満たされ、モチベーションが高まります。

④自律性

仕事のやり方の自由度や、裁量がどの程度与えられているか、という視点です。

自分のやり方で仕事を進められ、上司から細かく指図されないという、任せられている状態は責任感と主体性を生み出し、やる気を引き出します。

⑤フィードバック

仕事の進捗や成果が、直接的で、明確な反応としてもたらされるか、という視点です。

自分が行った仕事に対して「手ごたえ」を確認できることはモチベーションの向上に直結します。

上司の評価、お客様からの感謝、営業成績等、自分の仕事に対して何らかの結論や評価、反響を知ることが大切です。

工程で生産した部品や上司に提出した書類が、「どういった使われ方をして、どう役に立ったのか」がわからないと、不安や虚しさが募り、やる気を失います。

逆にフィードバックがあると、仕事が成功したのであれば達成感が高まりますし、失敗したとわかれば反省し次の行動を喚起するなど、仕事に対する能力を向上させる動機が高まります。

その他、従業員個人の知識・技能レベルや、成長欲求の高さ、職場環境への満足度等のような「調整要因(個人差)」がモチベーションの高低に関わることとなります。

お感じになっている通り、会社が従業員のモチベーションの全てをコントロールすることはできない、という説明になります。

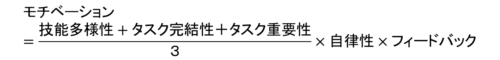

「職務特性モデル」を簡単に説明しましたが、ここで特に重要なのが「それぞれの要素の掛け算」がモチベーションの数値となるという点です。

5つの特性の組み合わせにより「働きがい」の度合いに差が出ることはもちろん、掛け算の対象のどれかが「0」になると、モチベーションが0になることを示唆しています。

(参考文献:桑田耕太郎=田尾雅夫「組織論」有斐閣アルマ1998年)

みなさまの職場では「職務特性モデル」の5項目はどうなっているでしょうか。

「従業員がやる気を出してくれない」と嘆く(調整要因のせいにする)前に、従業員の方にお任せしている職務の設計やフィードバックの在り方を見直してみるのもいいかもしれません。

迅技術経営では、働きやすく働きがいがある職場づくりのお手伝いをしています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

http://www.g-keiei.com/